Entretien (1ère partie) : Retour

sur le Journal

Fabrice Neaud a déjà

répondu à de nombreuses questions dans le cadre de

plusieurs entretiens. Je ne peux que conseiller ici la lecture de

deux d’entre eux en particulier : celui de Bdselection, disponible

en ligne ici, et celui inclus dans l’ouvrage dirigé

par Thierry Groensteen, 'Artistes de bande dessinée'.

Pour compléter ces entretiens et faire un

point plus récent, j'ai longuement interrogé Fabrice

Neaud sur des sujets variés durant l'automne 2006.

L'entretien qui en résulte est mis en ligne ici, en plusieurs

parties. La première d'entre elle cherche à faire

un point sur l'activité de Fabrice Neaud

pendant les dernières années.

Sébastien Soleille : Vous avez souvent

été mécontent de la réception faite

à vos livres, des interprétations et des lectures

qui en ont été faites : plusieurs anecdotes du volume

4, notamment, en témoignent... Pensez-vous que de nombreux

lecteurs et journalistes vous comprennent mal ? Si oui, à

quoi attribuez-vous cela ? Les choses ont-elles évolué

au fil du temps ?

Fabrice Neaud : Ceci

est une très délicate question. Je vais tâcher

d’y répondre en plusieurs points. Tout d’abord

concernant les anecdotes relevées dans le tome

4… Il ne faut pas oublier que celui-ci, publié en

2002, fait le récit d’événements datant

de… 1996. Par conséquent, ces événements

recouvrent principalement, pour la partie que vous abordez, la publication

du premier tome du Journal. La réception de

mon travail à ce moment-là n’a que peu de chose

à voir avec sa réception ultérieure, même

si je reste assez mécontent, dans l’ensemble, de cette

dernière. La réception du tome

1 est essentiellement liée à celle d’un premier

livre et je pense que les échos du moment reflètent

davantage la structure de réception d’un premier livre,

quel qu’il peut être, que celle, plus précise,

du mien.

La scène avec l’animateur de radio, par exemple, fait

le portrait d'une radio très locale, avec les défauts

de l’amateurisme de celle-ci et de l'inexpérience de

l’animateur en question. Si l'on y regarde bien, on peut noter

que c’est une vraie caricature d’interview provinciale

(ce qu’elle fut). L’animateur n’a pas même

vingt ans, il a une veste qui le déborde de toute part et

ses questions sont d’une stupidité affligeante, sur

un travail qui, à bien des égards, le déborde

également de toute part. Il ramena tout à des spécifications

provinciales, dans le sens le plus péjoratifs du terme.

La scène avec l’animateur de radio, par exemple, fait

le portrait d'une radio très locale, avec les défauts

de l’amateurisme de celle-ci et de l'inexpérience de

l’animateur en question. Si l'on y regarde bien, on peut noter

que c’est une vraie caricature d’interview provinciale

(ce qu’elle fut). L’animateur n’a pas même

vingt ans, il a une veste qui le déborde de toute part et

ses questions sont d’une stupidité affligeante, sur

un travail qui, à bien des égards, le déborde

également de toute part. Il ramena tout à des spécifications

provinciales, dans le sens le plus péjoratifs du terme.

Concernant la rencontre dans le « salon de

lecture », je fais là aussi un autre type de portrait

: portrait d’une aventure encore plus locale qui plus est organisée

par un ami qui pensait bien faire et n’imaginait pas une seule

seconde que ça allait se passer aussi mal (il était

très gêné à la fin… Je crois même

qu’il a quitté le salon de lecture en question peu de

temps après). Dans cette scène, ce qui m’importait

c’était aussi de dénoncer une situation morale

: comment répondre aux attaques faites par l’hôte

qui nous a invité dans son salon ? Je n’ai fait là

que la peinture d’une situation que l’on retrouve aussi

à d’autres échelles et qui peut aussi refléter

des questions de pouvoir… Dans cette scène, je voulais

montrer que la “lecture” de mon travail, du seul fait

qu’elle s’effectuait chez cet hôte, lui autorisait

à asseoir son pouvoir sur autrui (les autres associés

du salon) et sur moi-même. Cette situation m’interdisait

de réagir à ses critiques et lui permettait, à

lui, d’étaler sa propre fatuité et son narcissisme.

J’avais juste été pris en otage d’un petit

chef, « prof » de son état, et qui m’avait

instrumentalisé juste pour se mettre en valeur. Même

si ces deux scènes relataient déjà mes premières

relations à la « critique », elles n’avaient

pas l’ambition de faire un bilan global de celle-ci, bilan

que je peux davantage faire aujourd’hui… Et ce à

quoi m’autorise notre entretien, plus que bienvenu.

Si l’espace nous le permet, je pourrais m’amuser

à vous faire un panoramique des diverses lectures de mon

travail dont je peux aujourd’hui proposer une petite synthèse,

citations à l'appui. Ce serait très drôle et

très instructif...

Pensez-vous que l’on puisse juger vos livres

comme des ouvrages de fiction? En d’autres termes, dans quelle

mesure pensez-vous que la prise en compte de la dimension autobiographique

soit nécessaire au lecteur pour apprécier votre œuvre?

C’est vraiment très difficile de répondre

à ce type de questions. La question que vous posez est bien

celle de la tribune… D’où parle-t-on ? Qui parle

? Mais aussi : qui lit ? Qui reçoit ?

J’ai pour habitude, désormais, de conseiller

– bien que cela reste des conseils purement académiques

– que les gens réellement « concernés »

par mon travail devraient prendre une grande inspiration avant de

me lire et tâcher de s’imaginer que c’est une fiction.

À l’inverse, j’aurais plutôt tendance à

conseiller aux autres (la grande majorité, j’espère)

de ne pas oublier la dimension autobiographique. Mais il faudrait

redéfinir ce que veut dire « autobiographique »

aujourd’hui, tant cet adjectif et le substantif qui lui est

lié veulent dire tout est leur contraire.

Pour moi, « autobiographique » veut

dire « incarné », « non académique

», « habité », davantage que seulement

« racontant la vie du narrateur », ce qui reste exact

aussi. Le problème, c’est que l’adjectif «

autobiographique » veut souvent dire pour bien des lecteurs

et, se faisant, des critiques, « racontant la vie du narrateur

d’un point de vue strictement subjectif ». Hélas,

par « subjectif », on entend souvent nécessairement

parcellaire, partiel, donc partial et, par voie de conséquence

ultime : faux. Si je résume, nous avons donc comme

grille de lecture préalable : « toute autobiographie

est fausse et tout ce qu’elle raconte ne peut être qu’un

reflet faussé de faits réels, voire supposés.

» Cette grille de lecture part d’une distorsion psychologisante

du dit autobiographique. Si toute autobiographie raconte la «

vie du narrateur d’un point de vue strictement subjectif »,

il est alors évident que le prima du psychologique

domine, avec toutes les incapacités préjugées

péjoratives de produire une parole sensée, juste,

dégagée de la subjectivité ou seulement s’élevant

un peu au-dessus d’elle. Il est tragique de constater combien

ce pauvre mot emprisonne qui l’émet dans une nasse sémantique

aussi réductrice. La grille psychologisante, qui est devenue

aujourd’hui le signifié ultime extrait aux forceps par

qui pense l’autobiographie comme ça, amène fatalement

à la ranger, elle et ses auteurs, dans les catégories

cadenassées de la psychiatrie, carrément. Fatalement,

faire de l’autobiographie signifie avant toute chose pour bien

des gens être « nombriliste », « égocentrique

», « égotiste », « narcissique »

et par là même « inintéressant »

puisque faux… Rangé dans les couloirs d’un asile

d’aliénés esthétiques, tout diariste ou

autobiographe peut être jugé, en dernière instance,

comme un taré pour qui l’œuvre n’est plus

rien qu’une thérapie. Il est évident que seront

considérés comme des tarés eux-mêmes

ceux qui s’intéressent à ce genre de productions

ou alors, au mieux, comme des victimes d’un créateur

ayant réussi à les entraîner dans son délire

par un système aliénant relevant du harcèlement

moral…

Il est évident qu’avec une telle définition

préalable, de tels présupposés, on peut difficilement

apprécier une œuvre autobiographique à

sa juste mesure.

Ce délire mien produit à l’instant autour de

la perception supposée par beaucoup de toute production autobiographique

ne pourra se ranger – bien évidemment – que dans

les mêmes tiroirs de l’aliénation mentale par

les mêmes contempteurs d’icelle… Cette lecture préalable

est donc imparable. À titre d’illustration, les critiques

d’un Thierry Smolderen faites en

leurs temps sur F.rec.arts.bd sont un exemple de lecture psychiatrisante

de mon travail parfaitement éclairante et totalement indéboulonnable…

Mais cela n’étonnera guère venant de la part

d’un ancien ponte déchu de la critique BD recyclé

« prof » et qui poussait le vice jusqu’à

se faire appeler Doc (comme celui de Fun radio) par

ses sujets.

Ce délire mien produit à l’instant autour de

la perception supposée par beaucoup de toute production autobiographique

ne pourra se ranger – bien évidemment – que dans

les mêmes tiroirs de l’aliénation mentale par

les mêmes contempteurs d’icelle… Cette lecture préalable

est donc imparable. À titre d’illustration, les critiques

d’un Thierry Smolderen faites en

leurs temps sur F.rec.arts.bd sont un exemple de lecture psychiatrisante

de mon travail parfaitement éclairante et totalement indéboulonnable…

Mais cela n’étonnera guère venant de la part

d’un ancien ponte déchu de la critique BD recyclé

« prof » et qui poussait le vice jusqu’à

se faire appeler Doc (comme celui de Fun radio) par

ses sujets.

Bref, pour revenir à votre question –

car je m’en suis fort éloigné pour donner du

grain à moudre aux docteurs qui m’ont depuis longtemps

condamné à la camisole intellectuelle – je dirai

qu’après avoir bien fait un minimum de travail sémantique

sur ce que pouvait être l’autobiographie ou la fiction

j’osais imaginer qu’une lecture de mes livres peut aussi

s’envisager sous un angle politique plus que psychologique.

C’est tout. Rien à voir avec les catégories formelles

de la fiction ou de l’autobiographie, pour le coup, car personne

ne sait plus même ce que ça veut dire depuis longtemps.

« Comme des ouvrages de fiction » n’a

donc pas vraiment de sens, en fait. Ce qui est certain, c’est

qu’il n’y aucune différence, mais alors aucune,

entre la construction et le travail sur une matière diégétique

qu’elle soit fictionnelle ou autobiographique. Devant la page,

devant le découpage, face au dessin, face à l’architecture

du livre et du récit, il n’y a rigoureusement aucune

différence entre le traitement à apporter entre

celle-ci ou celle-là. La seule différence à

mes yeux ne se situe pas sur le livre ou l’œuvre mais

bien sur les personnes concernées, auteur compris.

Je me tue à le psalmodier sur tous les tons, d’ailleurs,

depuis le début même de mon travail. Je n’ai pas

changé d’avis sur la question, pas d’un iota…

mais peut-être cela fera-t-il de moi encore un taré

psycho-rigide, qui sait ?

Ceci étant, si je peux apporter un peu de

soleil sur cet horizon plombé par le néant critique

qui a vitrifié toute la pensée occidentale depuis

que les médias de masse existent, je dirai que je suis toujours

resté étonné par la grande pertinence des articles

ou des critiques anglo-saxons… Que ce soit l’analyse de

Murray Pratt, professeur à l’université

de Modern Language de Sydney (How to study heterocentrism)

ou celle écrite par Bart Beaty

dans le Comics journal de février 2002 : Fabrice

Neaud: Rewriting Our Standards, il est clair que

nous sommes là face à un tout autre niveau. Et ceci

est d’autant plus admirable que mon Journal n’a

même pas de traduction en anglais !… À croire

que non seulement nul n’est prophète en son pays mais

que les bienheureux eunuques des alcôves désirées

que sont nos journalistes francophones ont tellement le nez dans

le guidon des exigences de « rendu » de leurs petits

papiers à leurs petits torchons qu’ils l’ont aussi

dans le caca de leur complexe d’infériorité face

aux auteurs… J’arrête là. Car c’est

leur faire trop d’honneur. Un doigt levé bien haut devrait

suffire.

Vos livres ont fait l’objet de lectures

savantes à plusieurs reprises (notamment lors de séminaires

à Lyon et à l'université de Leicester). Quel

effet cela vous a-t-il fait ? Pensez-vous qu'elles étaient

pertinentes ?

Pertinentes, sans nul doute… Comme quoi il

faut bien attendre une étude pointue et universitaire d’un

travail pour se dégager des présupposés de

lecture de la critique journalistique de base. En même temps,

c’est très triste. Cela voudrait-il dire que je ne suis

pas « accessible au public » mais seulement par des

universitaires ? Je ne le pense pas et je n’ai jamais eu l’ambition

élitiste de n’être lu et compris que par eux…

Cela serait sans compter le retour de certains lecteurs qui est

tout aussi pertinent, parfois, que celui de ces colloques et autres

séminaires… Sans compter qu’une lecture universitaire

reste elle aussi parcellaire. Sauf qu’à la différence

de la lecture journalistique frelatée qui esquinte à

peu près toutes les œuvres (je ne m’estime pas

en être la seule « victime », évidemment

– mais même l’emploi de ce mot me fait peur, désormais,

tellement je fus accusé par les psychiatres de PMU de m’enfermer

dans ce prétendu « rôle »…), la lecture

parcellaire des universitaires est consciente d’elle-même

en tant que telle, là où celle des plumitifs de la

presse prétend toujours être exhaustive et surplombante.

Que ce fut à Leicester en 2003, avec comme

collègues le très estimable Jean-Christophe

Menu et le non moins estimable Tanitoc,

ou à Lyon, grâce à Pierre-Yves

Carlot, auteur d’un mémoire étonnant intitulé

De l’ancrage référentiel… (dans mon

travail) que serait bien inspiré de lire les Smolderen

de la terre, si doctes à pontifier sur le « droit à

l’image » de certains de ces anciens poulains soi-disant

« profondément blessés » par mon travail,

la sérénité des débats, leur niveau,

furent un bol d’oxygène non négligeable dans

une atmosphère saturée par le CO2 à

effet de serre-tes-fesses de la critique ambiante…

Parallèlement, et abordant un panorama plus

global concernant la bande dessinée, il y a eu la récente

université d’été organisée par

le Cnbdi cet été 2006 et, là aussi, on planait

tout de même dans d’autres cieux plus respirables…

Bref, sans ces rares et excellents moments, il y aurait de quoi

se foutre une balle dans le crâne… Mais, rassurez-vous,

si cela devait se faire j’envisage quand même de trou-du-cuter

au famas quelques journaleux et autres « profs » stipendiés

avant de me faire sauter la carafe.

Vos œuvres sont souvent considérées,

notamment par certains de vos collègues, comme comptant parmi

les plus importantes des dix dernières années. Quel

effet cela vous fait-il ?

Ben… J’aimerais bien l’entendre

de vive voix un peu plus souvent… Mais si jamais ils me l’ont

dit et que je ne m’en souviens plus, la preuve est faite que

je suis un aliéné. Qu’on m’enferme !

Quels échos avez-vous de la réception de vos livres

dans les pays non francophones, que ce soit lors de vos participations

à des expositions et rencontres dans différents pays

(Japon, Russie…) ou dans les régions où vos œuvres

ont été partiellement traduites (Italie, Espagne)

?

J’ai

très peu d’échos concernant l’unique pays

où mon travail est traduit pour l’heure (l’Espagne).

Je ne parle pas de l’Italie : l’expérience s’est

ensevelie sous les sables dès la parution du premier tome

du Journal… Voilà qui fut un excellent encouragement.

Encore une fois, je reste surtout épaté par la réception

anglo-saxonne, alors que je ne suis pas traduit en anglais, comme

je l’ai évoqué plus haut. Mais cette réception

n’a eu lieu que dans un milieu assez étroit, j’imagine,

ce qui relativise l’enthousiasme, fatalement… Quant au

Japon, je ne sais pas si je peux juger, puisque le seul travail

traduit là-bas fait partie du livre collectif Japon

chez Casterman, initiative de Frédéric

Boilet. Je sais que ce livre a été traduit

dans pas mal de langues et qu’il a reçu un très

bon accueil, relativement à la difficulté de faire

passer des collectifs… Mais, comme je l’ai dit, je ne

sais pas dans quelle mesure mon propre travail, qui n’est que

le 1/16e de l’ensemble (puisqu’il y a huit

auteurs francophones et huit japonais…) est apprécié

ou non dans l’ouvrage. Et cela reste, malgré tout, une

vingtaine de pages… J’ai

très peu d’échos concernant l’unique pays

où mon travail est traduit pour l’heure (l’Espagne).

Je ne parle pas de l’Italie : l’expérience s’est

ensevelie sous les sables dès la parution du premier tome

du Journal… Voilà qui fut un excellent encouragement.

Encore une fois, je reste surtout épaté par la réception

anglo-saxonne, alors que je ne suis pas traduit en anglais, comme

je l’ai évoqué plus haut. Mais cette réception

n’a eu lieu que dans un milieu assez étroit, j’imagine,

ce qui relativise l’enthousiasme, fatalement… Quant au

Japon, je ne sais pas si je peux juger, puisque le seul travail

traduit là-bas fait partie du livre collectif Japon

chez Casterman, initiative de Frédéric

Boilet. Je sais que ce livre a été traduit

dans pas mal de langues et qu’il a reçu un très

bon accueil, relativement à la difficulté de faire

passer des collectifs… Mais, comme je l’ai dit, je ne

sais pas dans quelle mesure mon propre travail, qui n’est que

le 1/16e de l’ensemble (puisqu’il y a huit

auteurs francophones et huit japonais…) est apprécié

ou non dans l’ouvrage. Et cela reste, malgré tout, une

vingtaine de pages…

Ce qui est certain, c’est que j’ai pas

mal voyagé à l’étranger. La tendance s’est

même accélérée ces dernières années

; j’en suis très heureux car j’adore les voyages.

Mais il ne faut pas voir dans ces diverses destinations la preuve

d’une réception massive de mon travail ruisselant en

cataractes dorées dans les cerveaux extasiés de bonheur

de millions de lecteurs… Les voyages à l’étranger

sont souvent le fruit de politiques assez institutionnelles…

Au mieux, cela prouve que je suis apprécié dans certaines

sphères du « pouvoir » culturel. Est-ce un bien

? Un mal ? Je n’en sais rien… Quoiqu’il en soit,

ça à le mérite de me sortir de mon trou et

de changer d’air ; c’est un privilège que je savoure

en tant que tel.

En 2005, vous avez publié plusieurs reportages

dans Beaux arts magazine. Comment est née cette rubrique

? Pourquoi s'est-elle arrêtée ? Qu'avez-vous retiré

de cette expérience ?

Je connaissais Fabrice Bousteau, le rédacteur

en chef, depuis qu’il avait écrit l’édito

de Beaux-Arts magazine sur le Journal

3 pour son numéro de janvier 2000. Cela reste, pour

l’heure, l’un des textes les plus élogieux sur

mon travail. Comme quoi tout n’est pas si noir. Cela reste

surtout le premier texte qui commençait un tant soit peu

à poser les véritables enjeux du Journal. Qu’il

en soit remercié pour cela. L’aventure entre Fabrice

Bousteau et moi est même un peu antérieure d’un

an… Cette antériorité a son sens, on le verra

par la suite. En effet, un an auparavant, jour pour jour, Beaux-Arts

magazine avait consacré un numéro spécial

à la bande dessinée, et pas des moindres, avec une

sélection d’auteurs et d’œuvres qui tiraient

largement vers le haut. Sauf que, sauf que… Bousteau avait

rédigé un édito resté tristement célèbre

dans les annales de la bande dessinée en commençant

par une phrase que je restitue de mémoire, imparfaitement

sans doute : « ce n’est pas parce que nous consacrons

un dossier à la bande dessinée que nous considérons

celle-ci comme un art… » ou quelque chose d’approchant.

J’avais fait une réponse carabinée

à cet édito qui vit le jour dans la défunte

revue L’indispensable quelques jours juste avant l’édito

premièrement évoqué sur mon travail. Fabrice

Bousteau m’invita à discuter de tout ça lors

d’un déjeuner à Paris. Il mit son mouchoir sur

cette réponse (il ne pouvait pas faire autrement : elle était

plutôt juste, je crois) et je mis le mien sur son édito

dénigrant la bande dessinée comme un art ; nous nous

retrouvâmes sur un terrain plus serein et il souhaita dès

le début m’intégrer d’une manière

ou d’une autre dans sa revue.

La formule fut trouvée, selon lui, mais

seulement quatre ans plus tard, fin 2004, après quelques

apparitions irrégulières à Beaux-Arts

de ma part. L’ineffable Vincent Bernière servit quelque

peu de lien, parfois, mais la relation boustaldo-néaldienne

se fit largement sans son concours (et même malgré

lui, comme nous le verrons aussi par la suite). En décembre

2004, après avoir réalisé quatre pages en un

temps record sur le grand restaurant Lucas Carton et son chef Alain

Senderens pour un numéro spécial, Bousteau me proposa

un « Pacs », comme il l’appela lui-même,

en m’invitant à réaliser une rubrique régulière,

mensuelle, de trois pages en bande dessinée sur un sujet

de mon choix en rapport avec le milieu de l’art. Je ne sais

pas ce qui me prit à ce moment-là : une sorte de doute,

de prudence préalable ou de délirante paranoïa

(il paraît que je suis atteint de ce mal selon mes détracteurs

spécialistes ès-psychiatrie), mais je demandai à

Bousteau de trouver le sujet des rubriques lui-même. En effet,

lors des deux ou trois fois où je collaborai pour lui, à

chaque fois, même si les sujets étaient très

intéressants, je m’étais retrouvé étranglé

par des délais impossibles à tenir. Si j’étais

parvenu à les tenir, c’était uniquement parce

que ces collaborations étaient restées ponctuelles.

Seulement là il s’agissait d’une rubrique mensuelle.

Aussi, dès notre premier et unique entretien, je prévins

l’aimable rédacteur qu’il était dans notre

intérêt à tous les deux, pour des raisons et

de qualité et de tranquillité d’esprit, qu’il

ne me donnât pas sa rubrique une semaine à l’avance

seulement mais au moins un bon mois.

Il

faut ici expliquer la difficulté de la tâche. Trois

pages de bande dessinée, c’est bien autre chose que

trois pages de textes purs. Non seulement la densité d’information

risquait malgré tout d’être moindre, bien qu’au

bénéfice d’autres types d’informations propres

au médium, mais la prise de matière risquait préalablement

d’être d’autant plus corsée… En effet,

les sujets donnés par Bousteau risquaient fort de nécessiter

mon déplacement à Paris (ou ailleurs), comme j’habite

à Angoulême, il fallait déjà prévoir

le temps du déplacement. La prise de notes doublée

de la prise d’images nécessitait de ma part soit que

je dessinasse sur le vif avec une extrême spontanéité

(ce qui est l’inverse complet de ma démarche

habituelle) soit que je prisse des photographies ; j’optais

pour la seconde solution… Heureusement, j’avais une caméra

numérique et la possibilité d’exploiter rapidement

par ordinateur les images ainsi collectées… Mais malgré

tous ces facteurs d’optimisation (dus au simple hasard)

pour satisfaire la rédaction on voyait mal qu’une semaine

tout compris, inclus l’envoi (même en Chronopost) des

planches, fut un délais raisonnable ni même rationnel.

Comme je sentais bien que Bousteau, en bon homme de presse, habitué

à « gérer » ce type de situations toujours

sous le mode à la fois de la « charrette » et

de l’hystérie, risquait de ne pas tenir compte de cette

donnée pourtant plus qu’importante, j’en déduisis

qu’il aurait été suicidaire de ma part que j’ajoutasse

à ces difficultés celle de trouver moi-même

le sujet de ma rubrique… En effet, vous imaginez bien que si

j’avais trouvé une rubrique dans des délais qui

me convenaient, il l’aurait sans aucun doute refusée

jusqu’à ce que j’en trouvasse une qui lui convînt

pile dans ses délais à lui… J’essayai une

seule fois de m’amuser à ce petit jeu et j’en eus

la fatale confirmation. Il

faut ici expliquer la difficulté de la tâche. Trois

pages de bande dessinée, c’est bien autre chose que

trois pages de textes purs. Non seulement la densité d’information

risquait malgré tout d’être moindre, bien qu’au

bénéfice d’autres types d’informations propres

au médium, mais la prise de matière risquait préalablement

d’être d’autant plus corsée… En effet,

les sujets donnés par Bousteau risquaient fort de nécessiter

mon déplacement à Paris (ou ailleurs), comme j’habite

à Angoulême, il fallait déjà prévoir

le temps du déplacement. La prise de notes doublée

de la prise d’images nécessitait de ma part soit que

je dessinasse sur le vif avec une extrême spontanéité

(ce qui est l’inverse complet de ma démarche

habituelle) soit que je prisse des photographies ; j’optais

pour la seconde solution… Heureusement, j’avais une caméra

numérique et la possibilité d’exploiter rapidement

par ordinateur les images ainsi collectées… Mais malgré

tous ces facteurs d’optimisation (dus au simple hasard)

pour satisfaire la rédaction on voyait mal qu’une semaine

tout compris, inclus l’envoi (même en Chronopost) des

planches, fut un délais raisonnable ni même rationnel.

Comme je sentais bien que Bousteau, en bon homme de presse, habitué

à « gérer » ce type de situations toujours

sous le mode à la fois de la « charrette » et

de l’hystérie, risquait de ne pas tenir compte de cette

donnée pourtant plus qu’importante, j’en déduisis

qu’il aurait été suicidaire de ma part que j’ajoutasse

à ces difficultés celle de trouver moi-même

le sujet de ma rubrique… En effet, vous imaginez bien que si

j’avais trouvé une rubrique dans des délais qui

me convenaient, il l’aurait sans aucun doute refusée

jusqu’à ce que j’en trouvasse une qui lui convînt

pile dans ses délais à lui… J’essayai une

seule fois de m’amuser à ce petit jeu et j’en eus

la fatale confirmation.

Bref, fin décembre, première rencontre…

J’attendais l’équivalent d’une seconde entrevue

pour prendre acte de ce dont nous avions discuté, voire même

d’un contrat pour sceller nos accords. J’attendais surtout

un feed-back quelconque ; il ne vint jamais, jamais avant la première

date de la première rubrique qui me fut donnée, comme

c’était à prévoir, une petite dizaine

de jours avant le rendu définitif des pages… Je fus

immédiatement embarqué dans l’aventure sans aucun

accord, aucun contrat, aucune prise en compte de mes désiderata.

J’étais payé, ça oui, un peu tard mais

payé quand même : de 600 euros nous passâmes

même à 750 euros les trois pages et ce dès la

deuxième rubrique. Sans doute n’avais-je pas trop à

me plaindre… Et tout le monde de me féliciter d’avoir

une rubrique de trois pages dans un « grand » magazine

national…

Sauf que, sauf que… Il n’avait était

convenu de rien du tout et encore moins de ce que moi j’avais

demandé avec plus qu’insistance : qu’on me donnât

des délais que je pus tenir.

Arrêtons-nous un instant. Car j’imagine

bien que tout cela reste un peu abstrait. Il faut imaginer la situation

: vous êtes chez vous et vous attendez chaque mois une «

mission », un travail sur lequel vous n’avez aucun renseignement,

aucune possibilité de vous avancer d’une manière

ou d’une autre. La seule chose dont vous êtes absolument

certain, c’est que vous devez rendre trois pages le 21 du mois.

Vous n’avez aucune idée de ce que vous allez faire,

d’où on va vous envoyer et si même vous aurez

le droit de prendre de l’image là où l’on

vous enverra, comme le confirma la deuxième

rubrique sur le musée Dapper à Paris. Tout ça

une semaine à peine avant la date fatidique du 21 du mois.

Mais vous ne savez pas davantage si votre Bousteau national ne va

pas avoir la bonté - un jour, touché par la grâce

- de vous prévenir dès le lendemain du rendu de votre

précédente rubrique - soit le 22, dans un élan

magnanime de royale générosité - pour que vous

puissiez prendre le temps de réaliser vos trois pages confortablement…

Bref, vous ne savez jamais, jusqu’au dernier moment, si on

ne va pas vous envoyer en mission aujourd’hui, demain, après-demain

ou dans dix jours. Tout cela sans contrat, sans concertation, sans

dialogue, sans rien que vos envois de mails s’évanouissant

dans le vent du cyberespace. Conciliants au départ ils devinrent

de plus en plus rageurs et enfin totalement désespérés,

suppliant qu’on respectât l’unique et seule condition

que j’avais posée dès le départ : avoir

des délais, des délais, plus de délais. Là

encore, vous imaginez facilement que dans ces conditions, vous

ne pouvez absolument rien faire d’autre qu’attendre

(le bon vouloir de Beaux-Arts magazine), ce dont ce dernier,

son chef et ses valets (Vincent Bernière en tête, censé

faire un peu le DRH en la matière – ce qu’il fit

autant qu’un liquidateur mandaté pour couler une équipe

salariale dont on ne veut plus) se fichaient éperdument.

Comme j’avais déjà été

traité de cette manière lors des rubriques «

ponctuelles » précédentes (dont j’avais

accepté – à tort, finalement - les conditions,

chose dont je m’aperçus bien trop tard) je me posai

en moi-même cet ultimatum : je ne réaliserais pas trois

rubriques à ce régime là (ce qui n’était

possible pour personne, sauf peut-être pour un Sfar

qui a l’habitude de torcher certaines pages en quelques heures,

ce qui aurait peut-être suffit pour l’occasion –

j’appris d’ailleurs que mon Bousteau avait déjà

demandé à Sfar de collaborer

et que celui-ci, pas fou, avait choisi d’accepter à

ses propres conditions lui aussi, ce qui ne plut guère à

notre anguille de rédacteur…). Ainsi, lors de la troisième

rubrique où je me retrouvai dans une situation complètement

ubuesque (impossible de narrer sa complexité et son inextricabilité

ici…) je décidai de planter Beaux-Arts là,

à peine trois jours avant le bouclage. Je me dis que ce serait

le divorce immédiat et la mise au ban. Ce fut un hourvari

inimaginable à la rédaction ; son chef parti quelque

part aux États-Unis, m’ayant juste dit que je pouvais

l’appeler là-bas (aux États-Unis !) si

j’avais un « problème ». Fatalement je n’eus

pas de rubrique ce mois-ci. Mais les affaires reprirent le mois

suivant, toujours sans aucune concertation, sans aucun moyen d’avoir

un entretien concret avec Bousteau ni une seule réponse à

mes mails. Il n’y eut rien, rien, rien ; rien d’autre

que cette identique façon, de travailler, de mal travailler,

de s’angoisser, de piquer des crises seul dans son coin, de

se faire traiter comme on traite un stagiaire, ce qui est déjà

immonde pour un stagiaire, et de poser des questions face à

un mur de briques. Il est évident qu’à ce rythme

et après un second plantage volontaire de ma part tout s’arrêta

au bout de six rubriques, quelque part vers octobre 2005, sans que

j’obtins jamais un contrat, l’entretien espéré

(qui n’aurait sans doute rien résolu) ni un seul mot

d’explications, évidemment.

Il faut dire que durant cette période, finalement,

totalement bloqué à devoir attendre mes rubriques,

paralysé à ne pouvoir rien faire d’autre, en

fin de droits et sans aucune allocation, je me retrouvai du jour

au lendemain sans plus un seul centime entrant sur mon compte.

Dans votre question initiale (veuillez m’excuser

d’avoir été si long mais je crois que ce type

d’aventure vaut la peine d’être raconté in

extenso) vous me demandiez ce que j’avais retenu de cette

expérience… je crois que le récit parle de lui-même.

Le

plus pathétique dans cette histoire, c’est que cette

collaboration aurait pu être extraordinaire. Ce ne sont pas

les diverses propositions que je fis au départ qui manquèrent.

Le sujet et l’idée furent extrêmement intéressants.

Vraiment ç’aurait pu être passionnant. Et pour

ne pas être totalement négatif, avec ce risque que

l’on me taxe encore de « faire ma victime » (on

voit mal ici comment je n’ai pas encore été le

dindon de la farce) je dirai que je ne regrette aucune des rubriques

réalisées, à ne considérer que le strict

résultat et bien en dehors des conditions de réalisation.

Les rencontres faites, les expositions visitées, les lieux

parcourus, tout, tout, tout aurait pu être encore plus passionnant

que ça ne l’a été. J’ai tout de même

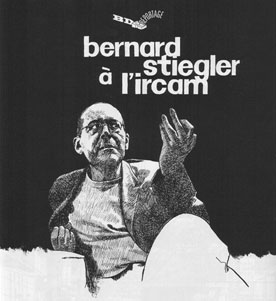

rencontré Bernard Stiegler qui

m’a quand même reçu alors que je ne pouvais pas

faire autrement que d’arriver en retard au rendez-vous fixé

par Beaux-Arts, puisqu’il m’en avait fixé

un autre à peine deux heures avant avec les gens du Palais

de Tôkyô qui furent, eux, bien moins aimables. Le philosophe

n’avait même pas eu confirmation du rendez-vous (je ne

pouvais pas appeler, je n’ai pas de portable – ce que

Bousteau savait…) et m’a quand même attendu dans

un Ircam fermé à double tour alors qu’il devait

prendre un avion quelques heures plus tard… Il m’a quand

même reçu, disais-je, pour m’exposer son rôle

et son poste en moins d’une demi-heure top chrono, avec une

gentillesse, un professionnalisme et un sens de la pédagogie

hors pair. Inoubliable rencontre pour moi. Bernard

Stiegler aurait mérité au moins vingt pages

pour sa seule demi-heure à moi consacrée ! Je proposai

là aussi de pouvoir faire des rubriques plus longues, plus

approfondies, hors « délais », pour un numéro

ultérieur, ou un hors série… Lettre morte. J’ai

aussi rencontré Jean Nouvel qui

m’a fait visiter le chantier du Musée des arts premiers.

J’ai eu accès à la salle de la Joconde et des

Noces de Cana avant son ouverture… Tout cela fut très

riche. Vraiment nous aurions pu faire des choses incroyables si

Bousteau avait bien daigné écouter mes doléances

ou, simplement, mes propositions. Mais rien, rien, rien. Le

plus pathétique dans cette histoire, c’est que cette

collaboration aurait pu être extraordinaire. Ce ne sont pas

les diverses propositions que je fis au départ qui manquèrent.

Le sujet et l’idée furent extrêmement intéressants.

Vraiment ç’aurait pu être passionnant. Et pour

ne pas être totalement négatif, avec ce risque que

l’on me taxe encore de « faire ma victime » (on

voit mal ici comment je n’ai pas encore été le

dindon de la farce) je dirai que je ne regrette aucune des rubriques

réalisées, à ne considérer que le strict

résultat et bien en dehors des conditions de réalisation.

Les rencontres faites, les expositions visitées, les lieux

parcourus, tout, tout, tout aurait pu être encore plus passionnant

que ça ne l’a été. J’ai tout de même

rencontré Bernard Stiegler qui

m’a quand même reçu alors que je ne pouvais pas

faire autrement que d’arriver en retard au rendez-vous fixé

par Beaux-Arts, puisqu’il m’en avait fixé

un autre à peine deux heures avant avec les gens du Palais

de Tôkyô qui furent, eux, bien moins aimables. Le philosophe

n’avait même pas eu confirmation du rendez-vous (je ne

pouvais pas appeler, je n’ai pas de portable – ce que

Bousteau savait…) et m’a quand même attendu dans

un Ircam fermé à double tour alors qu’il devait

prendre un avion quelques heures plus tard… Il m’a quand

même reçu, disais-je, pour m’exposer son rôle

et son poste en moins d’une demi-heure top chrono, avec une

gentillesse, un professionnalisme et un sens de la pédagogie

hors pair. Inoubliable rencontre pour moi. Bernard

Stiegler aurait mérité au moins vingt pages

pour sa seule demi-heure à moi consacrée ! Je proposai

là aussi de pouvoir faire des rubriques plus longues, plus

approfondies, hors « délais », pour un numéro

ultérieur, ou un hors série… Lettre morte. J’ai

aussi rencontré Jean Nouvel qui

m’a fait visiter le chantier du Musée des arts premiers.

J’ai eu accès à la salle de la Joconde et des

Noces de Cana avant son ouverture… Tout cela fut très

riche. Vraiment nous aurions pu faire des choses incroyables si

Bousteau avait bien daigné écouter mes doléances

ou, simplement, mes propositions. Mais rien, rien, rien.

En outre, je vous ai gardé le meilleur pour

la fin, et ce meilleur fut au début… Il est évident

que le destin de cette collaboration était inscrit dès

son incipit, comme vous aurez pu le constater. Et nous ne

croyions pas si bien dire, en effet, car lors de notre toute première

– et unique, je le répète – concertation,

Bousteau, m’installant dans son bureau, fit appeler son principal

maquettiste pour que nous discutions à trois ; un type que

je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam mais avec qui j'allais

devoir travailler. Il était donc utile que nous nous rencontrions.

Hé bien notre Bousteau ne trouva rien de mieux que de me

le présenter en me disant la chose suivante : « je

te présente Machin. Il n’y tenait pas trop parce qu’il

trouve que tu es un con. »

Ce que je retiens de cette expérience, me

demandiez-vous ?

Que les gens de la presse sont les plus incroyables

goujats que la terre ait portés et qu’ils se comportent

comme des porcs ; ils salissent tout ce qu’ils touchent et

tous ceux qu’ils touchent. Je ne veux plus rien avoir à

faire avec cette engeance.

Vous avez parfois des mots assez durs sur la

presse. Estimez-vous que la bande dessinée est particulièrement

mal traitée par les médias ou au contraire que la

littérature, le cinéma ou la musique, par exemple,

sont logés à peu de chose près à la

même enseigne ?

Indéniablement. Cinéma, musique,

littérature jouissent du même traitement. Mais devrais-je

dire pas tout à fait le même, malgré tout…

Ils sont très mal lotis mais je crains que la bande dessinée

soit encore plus mal critiquée malgré l’indéniable

évolution de ces dernières années sur sa place

médiatique. Ou alors devrais-je dire encore que : oui, la

bande dessinée est désormais aussi mal lotie que le

reste. Son traitement a évolué de totalement inexistant

ou nul à aussi médiocre que le reste. Était-ce

souhaitable ? Je ne sais. Quand on voit le résultat…

Mais je voudrais tout de même tempérer

mes critiques. Non, ce ne sera ni pour retourner ma veste après

coup ni pour laisser entendre que je n’assume pas mes précédents

propos : j’assume tout. Seulement je reste partial car partiel.

Il est évident que tous les journalistes ne sont pas mauvais.

Il est évident que tous les articles ne le sont pas non plus.

Incidemment tous ceux consacrés à mon travail ne le

sont pas également. Il est évident que certains articles

sont mêmes très bons, très élogieux.

On aurait du mal à s’en plaindre. Si je ne décolère

pas de la médiocrité de la presse, c’est bien

dans sa globalité, dans son ensemble, dans sa majorité.

Car à regarder de près, il y a toujours des exceptions

à cette règle, des textes et des gens qui sortent

du lot. Tout le problème est là. Et le pire est que

ce sont souvent les meilleurs d’entre les journalistes qui

se sentent blessés par une attaque sur la globale médiocrité

de leurs collègues…

Je pourrais parler de Jean-Christophe Ogier, par

exemple. Il est sur tous les fronts. Comment pourrait-il faire autrement

? Comment pourrait-on critiquer quelqu’un qui se bat à

France Info et ailleurs pour tâcher de défendre la

bande dessinée ? Comment pourrait-on en vouloir à

l’un des rares journalistes qui répond aux sollicitations

même du « milieu » ? Il y a juste que cela ne

rend pas toujours irréprochables ses articles ou ses positions.

Me concernant, je l’ai toujours trouvé un peu tiède,

un peu dans cette moyenne qui me déplaît tant par ailleurs.

Mais je serais injuste de le critiquer lui parce qu’il est

justement celui qui est le plus visible… Difficile est son

rôle, il ne peut donc pas être à la pointe partout

et tout le temps. Du reste, alors que je le trouvais tiède,

même dans l’ensemble, j’ai été surpris

par l’acuité de sa perception de mon travail dès

qu’il s’est retrouvé en situation d’être

mon unique interlocuteur lors de la rencontre dont j’étais

l’objet au festival de Bastia en 2005. L’une des meilleures

rencontres (pour moi du moins) que j’ai eu à honorer.

J’ai un excellent souvenir également de celle qui eut

lieu à Paris, espace de la Maroquinerie en 2003, lors de

la parution de mon tome 4.

J’ai non moins un excellent souvenir de celle que me consacra

Amiens dernièrement, début octobre 2006, menée

par Patrick Merliot.

Tout cela n’est-il qu’une question de

temps consacré à tel ou tel ? Qu’une question

de place dans tel ou tel canard ? D’accélération

du temps même dû au mode de fonctionnement de notre

société ? Sans doute. Mais alors n’est-ce pas

le rôle d’un critique, peut-être pas d’un

journaliste, que de faire tout ce qui est en son pouvoir pour s’abstraire

des contingences matérielles qui obligent à “produire

du texte” pour atteindre à une vraie hauteur de vue

sur le travail d’untel ? Les exemples que je cite en font l’illustration

[lien]. Il est évident

que tout cela est bien affaire de niveau et que le niveau

visible, apparent, celui qui occupe la bande passante, est extrêmement

bas. Quand Christophe Steffan (Signé Fufu) fait une critique

très construite d’un seul extrait de la scène

de mon tome 3, pour cependant

proposer un jugement moral sur le narrateur et, incidemment, l’auteur,

sa hauteur de vue est tout à fait respectable. Quand LL-d-M

fait sa violente critique de mon tome

4 [cf citation], même

si cela me blesse, même s’il y a deux ou trois tournures

discutables, il est indéniable que nous sommes à un

tout autre niveau que la prose dégueulasse d’un Joël

Rumello de La Provence. Il est même indéniable

que cela est au-dessus de bien des éloges tièdes et

fausses que j’ai pu lire ou entendre, avec ce style “Mireille

Dumas” à dégueuler me flattant complaisamment

tout en m’enfonçant dans les ornières du “douloureux

problème de l’homosexualité en province”,

du “sans concessions ni fausse pudeur” et autre “avec

son trait fin et précis en noir et blanc”.

Encore une fois, tout cela est affaire de style.

Mais le style fait l’homme. Le style fait la pensée.

Et dans une époque où les professeurs devenus des

“profs” (perdant deux syllabes d’un coup) parlent

aussi mal que leurs élèves, où les journalistes

ne s’entendent même plus se répéter entre

eux lorsqu’ils appliquent en décalcomanie des formules

du style “jouer dans la cour des grands”, lorsqu’ils

vendent la mèche sur l’identité d’un Frantico

sous prétexte que “tout le monde le sait”, lorsqu’ils

ne donnent toujours qu’un éclairage unilatéral

sur un livre pour que le lecteur, pris pour un con, puisse mettre

une ou quatre étoiles et “recommander” ou non l’ouvrage

en question, on peut difficilement parler ici même de style.

Le style est mort. La forme avec lui. Et cela revient

à rejoindre plus haut votre question sur la fiction : si

l’on doit pouvoir lire une autobiographie comme une fiction.

Je réponds ici que tout est affaire de forme ou de style,

de langue et de langage, de niveaux de culture. Mais ce serait m’engager

encore bien loin que de partir sur ces chemins-là…

Dans le dernier

numéro de Bananas (publié au printemps 2006) a

été publié un extrait inédit du Journal

(III). Y a-t-il d'autres passages laissés de côté

tels que celui-ci ?

Oui. Mais celui-ci était le plus exploitable.

En fait j’ai beaucoup de « chutes ». Sauf que,

souvent, ce sont des séquences d’à peine trois

cases ou quatre ou cinq… Difficile de les intégrer par

la suite ailleurs ; elles sont souvent le cours d’une réflexion

que j’ai abandonné. Il y a donc très peu de scènes

complètes ou quasi complètes que j’aurais supprimées

par la suite.

Cet extrait présente notamment l’intérêt

de mettre particulièrement en valeur la similitude de votre

oeuvre avec la musique (contrepoint, rythme...). Pour quelle raison

l’avez-vous laissé de côté à l'époque

de la parution du Journal (III)

? Était-ce pour un problème d'équilibre général

?

Oui, on peut dire ça. Je me suis surtout

dit que si je devais aborder la musique comme un thème en

lui-même, un sujet ou une « forme » même

qui préside souvent à la forme de mes récits,

il fallait que j’y consacre au moins une soixantaine de pages

ou bien que j’intègre cette thématique dans tout

un livre. Cela aurait complexifié peut-être à

outrance la construction déjà fort élaborée

du tome 3.

Dès le début de votre œuvre

vous avez abordé des sujets de société ; au

début c’était très lié à

des problèmes que vous rencontriez personnellement (exclusion

due à l’homophobie ou au chômage par exemple).

Dans des récits plus récents, vous abordez des sujets

plus directement politiques, que ce soit des questions de politique

locale dans l'album sur la

Maison des auteurs (dénigrement par les socialistes locaux

du projet de cette maison), ou de politique nationale dans "J’appelle

à un octobre rouge" dans lequel vous caricaturez

certains de nos dirigeants politiques nationaux. Vous considérez-vous

comme un auteur engagé, politique ?

Oui. Je ne cesse d’ailleurs de dire que le

projet du Journal est essentiellement politique. Il y a juste

que, de manière directe et concrète je suis assez

nul en matière politique. Je vote à gauche, même

très à gauche alors que pour beaucoup de gens je passe

pour un réactionnaire très à droite… C’est

plutôt cocasse. Ceci étant, j’ai une vision large

de la politique comme étant quasiment la totalité

du « vivre ensemble ». Il y aurait presque chez moi

une confusion ou une identité entre éthique et politique,

finalement… mais s’il faut parler de politique de manière

concrète, au sens strict et « médiatique »

du terme, je pense qu’il faut plutôt regarder du côté

de Philippe Squarzoni et surtout de

son récent Dol qui vient de paraître chez Les

Requins marteaux.

Vous publiez parfois des illustrations dans

la presse (par exemple dans le magazine régional Actualité

Poitou Charentes ou dans le magazine du Biarritz Olympique,

Vie ovale). Est-ce par plaisir, pour diversifier votre travail,

ou principalement pour des raisons alimentaires ? (Je dois avouer

que quand je vois la tendresse que vous avez mise dans vos portraits

des joueurs du Biarritz Olympique, j’aurais tendance à

pencher pour la première hypothèse…)

Hé bien c’est un peu de tout ça

à la fois, en fait. J’ai d’assez bonnes relations

avec les gens d’Actualité Poitou-Charentes…

Est-ce que parce que c’est une revue régionale (qui

est d’ailleurs d’excellente tenue) que ses responsables

n’ont pas le même comportement que les odieux personnages

de la presse parisienne ? Je ne sais. J’aurais tendance à

croire que oui, finalement. Les portraits des joueurs du Biarritz

olympique sont le résultat d’une circonstance totalement

imprévue et j’ai un bon souvenir de ce travail. Bémol

: je devais réaliser un grand reportage dessiné au

cœur du club mais je n’ai plus eu de nouvelles et, là

aussi, on ne répond plus à mes mails… Est-ce

parce que jeter au cœur des vestiaires d’un club de rugby

un gay ouvertement gay qui ne cache pas son goût pour les

robustes gaillards a effrayé quelques frileux biarrots ?

Je ne le saurai jamais. Mais je pense que cette aventure aurait

pu être autrement plus intéressante et plus sereine

que l’hystérie bozardeuse…

On note une introduction notable de l'humour

dans vos planches, tout spécialement à partir des

Riches heures et de façon

particulièrement marquée dans certains récits

courts (Outrages notamment),

aussi bien dans le ton que dans le dessin (introduction de personnages

'cartoonesques'). Est-ce lié seulement à votre

état d’esprit lors de la période relatée

dans ces pages ou également à une évolution

du mode de narration ?

J’avoue avoir du mal à donner une

réponse claire à cette question. Je pense que c’était

lié à mon état d’esprit que je voulais

illustrer par un changement de ton, un changement de style. Je crains

cependant de devoir revenir à l’unité de style

et de ton ancienne mode… Je ne suis pas un grand marrant.

Vous avez travaillé plusieurs années

à la Maison des auteurs. Qu'est-ce que le travail en atelier

vous a apporté ? Un certain confort ? Des conseils et encouragements

réciproques ? Quelles ont notamment été les

interactions avec Xavier Mussat et Philippe

Squarzoni, avec qui vous avez partagé votre espace

de travail ?

Là aussi, ma présence à la

Maison des Auteurs est plutôt circonstancielle… Comme

je suis l’un des auteurs à l’origine même

du projet, on m’a un peu accordé une place dans un atelier

(comme à Xavier) à titre

quasi « honorifique » car, en soi, je n’ai jamais

aspiré à travailler en atelier. L’expérience

n’a fait que prouver mes soupçons. Certes, je ne regrette

pas mon passage à la Maison des Auteurs. J’y ai rencontré

quelques personnes avec qui j’ai eu d’excellentes relations.

On peut penser à Philippe Squarzoni,

bien entendu, mais aussi à Jimmy Beaulieu

et son amie Mélissa Beaudry. Je garde le contact outre-Atlantique

avec eux avec le secret espoir de pouvoir les rejoindre quelque

temps au Québec… Il y a l’arrivée très

récente de Lucas Méthé,

un jeune auteur venu de chez Terrenoire et qui a publié un

livre à Ego comme X. C’est un dessinateur remarquable

et un garçon d’une incroyable maturité, oserais-je

dire « pour son âge ». Hélas, je ne suis

plus à l’atelier. Mais on va se voir souvent je pense.

Je peux difficilement faire l’impasse sur

Pili Muñoz et Brigitte Maccias qui gèrent au quotidien

le grand paquebot. Nous avons eu d’excellentes relations tout

du long. Peut-être ai-je été d’une certaine

manière privilégié aussi, je ne sais pas. Mais

je vais devoir faire une rupture assez franche pendant quelques

temps avec cet atelier dans lequel j’ai vécu presque

chaque jour depuis quatre ans… Il faut que je reprenne mes

marques chez moi.

Cependant

ce serait mentir que de dire que cette expérience a été

bénéfique pour mon travail. Comme je n’ai pas

vraiment « demandé » à être en atelier,

comme je l’ai dit plus haut, et comme l’histoire le prouve

dramatiquement avec mon absence éditoriale hormis ce dont

nous avons parlé (pas de Journal depuis 2002, pile

mon entrée à la MDA), je n’ai quasiment pas avancé

sur le coeur de mon travail depuis quatre ans. J’aurais du

mal à expliquer pourquoi et à donner une seule raison

à cette crise. Mais, pour le coup, le passage à la

Maison des Auteurs n’a pas réussi à me remotiver

de ce côté-là, même si je n’ai pas

passé quatre ans à rien y faire… Il faut dire

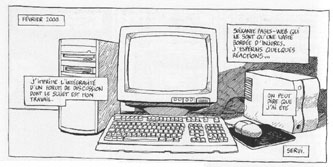

que l’accès à Internet illimité, chose

que j’ai découverte là-bas, a considérablement

altéré ma production et même mon jugement…

C’est une véritable drogue avec une véritable

addiction. Je peux m’en passer quand je ne l’ai pas mais

je suis incapable de me discipliner quand je sais que l’écran

est là. Aussi, bien que j’ai considérablement

élargi mon éventail de productions en quatre ans (j’ai

commencé notamment un travail photographique qui n’est

pas totalement accessoire…) j’ai aussi passé d’innombrables

moments à des baguenaudages peu enviables sur le Web. Depuis,

je suis maudit et je me traîne comme un drogué. Ha,

ha. Cependant

ce serait mentir que de dire que cette expérience a été

bénéfique pour mon travail. Comme je n’ai pas

vraiment « demandé » à être en atelier,

comme je l’ai dit plus haut, et comme l’histoire le prouve

dramatiquement avec mon absence éditoriale hormis ce dont

nous avons parlé (pas de Journal depuis 2002, pile

mon entrée à la MDA), je n’ai quasiment pas avancé

sur le coeur de mon travail depuis quatre ans. J’aurais du

mal à expliquer pourquoi et à donner une seule raison

à cette crise. Mais, pour le coup, le passage à la

Maison des Auteurs n’a pas réussi à me remotiver

de ce côté-là, même si je n’ai pas

passé quatre ans à rien y faire… Il faut dire

que l’accès à Internet illimité, chose

que j’ai découverte là-bas, a considérablement

altéré ma production et même mon jugement…

C’est une véritable drogue avec une véritable

addiction. Je peux m’en passer quand je ne l’ai pas mais

je suis incapable de me discipliner quand je sais que l’écran

est là. Aussi, bien que j’ai considérablement

élargi mon éventail de productions en quatre ans (j’ai

commencé notamment un travail photographique qui n’est

pas totalement accessoire…) j’ai aussi passé d’innombrables

moments à des baguenaudages peu enviables sur le Web. Depuis,

je suis maudit et je me traîne comme un drogué. Ha,

ha.

Cet enretien a été réalisé

par e-mail entre le 9 octobre et le 6 novembre 2006.

Vous pouvez lire la suite

de cet entretien ici...

Toutes les images sont © Fabrice

Neaud et les éditeurs (Ego comme X, Beaux arts magazine,

Technic'art, Casterman)

|